Penulis / Cherry it up (Diposting ulang dari Douban)

Hari ini kita akan membahas tentang posisi “netral” atau “rasional” dalam menulis, membaca dan berpikir.

Setiap kali muncul topik sosial yang hangat, kita sering melihat media resmi mengingatkan pembaca untuk “rasional”, padahal sebenarnya menggunakan otoritas wacana resmi untuk menekan sumber informasi lain; dalam kehidupan, perempuan sering diberi label “tidak rasional” sehingga secara otomatis dikecualikan dari percakapan penting; suara feminis di media sosial sering di-dismiss oleh berbagai suara yang menekankan “objektif dan netral”, seolah-olah hanya dengan mengambil posisi sudah berdosa; di kolom komentar Weibo, Douban atau Zhihu, membahas fenomena atau mengungkapkan pendapat juga sering dididik untuk “membagi dua”, untuk “melihat masalah secara dialektis”…

Suara “rasional” ini telah mengambil alih moral high ground, tampaknya tidak ada yang salah pada pandangan pertama, tetapi kadang-kadang membuat orang merasa tidak nyaman, mengapa? - Karena dalam konteks ini, apa yang disebut “netral”, “rasional”, “membagi dua” semuanya mencapai kejahatan, semuanya menekan suara-suara yang seharusnya didengar.

Masalah ini terkadang sangat tersembunyi, dan dalam beberapa kasus sulit untuk diperdebatkan, justru karena inilah perlu untuk membukanya dan menuliskannya, untuk didiskusikan bersama.

1. Biaya Netralitas

Apa itu "netral"? Kamus menjelaskannya seperti ini:

-

The state of not supporting or helping either side in a conflict, disagreement, etc.; impartiality.

-

Absence of decided views, expression, or strong feeling.

Singkatnya, “netral” berarti tidak mendukung atau menentang, benar-benar tidak peduli. Posisi ini secara tipikal dapat dilihat pada Swiss sebagai negara netral permanen selama Perang Dunia II, yang tidak ikut campur dan tidak membantu.

Teman-teman yang familiar dengan penulisan TOEFL mungkin tahu bahwa posisi “netral” tidak terlalu menguntungkan dalam penulisan TOEFL, karena akan memberi kesan kepada penguji bahwa posisinya tidak jelas dan pandangannya tidak tajam.* Pengamatan ini tentu saja tidak berarti bahwa “netral” tidak bisa menghasilkan esai nilai tinggi, juga tidak berarti bahwa “netral” pasti merupakan posisi yang buruk.

Namun, “netral” memang bukan posisi terbaik ketika kita menghadapi diskusi banyak masalah, kadang-kadang bahkan merupakan posisi yang tidak ada, atau, lebih serius lagi, mungkin merupakan posisi munafik yang lebih buruk dari prasangka (prejudice).

1.1 Memiliki Hak untuk Memilih “Netral” Berarti Privilege

Selain posisi yang memukul kedua sisi sama rata seperti dalam penulisan TOEFL, dalam banyak konteks, “netral” digunakan sebagai lawan dari “bias”. Kita sering melihat feminis yang marah diserang oleh pandangan yang mengklaim “netral”, menuduh mereka terlalu radikal. Untuk suara seperti ini, saya merekomendasikan sebuah artikel yang sangat menginspirasi [1], yang memberikan kita cara untuk membantah: jika seseorang memiliki kondisi untuk tetap “tenang” terhadap ketidakadilan dan memilih untuk tidak mendukung atau menentang, itu menunjukkan bahwa setidaknya mereka tidak mengalami penindasan dari ketidakadilan ini, dengan kata lain, mereka adalah penerima manfaat.

It must be nice to never have to worry about earning 23 cents less per dollar than someone else, solely because you were born with different reproductive organs.

Dalam situasi seperti ini, jika orang ini mengatakan karena mereka “netral” sehingga tidak membantu pihak yang lemah, itu berarti membiarkan ketidakadilan, sama dengan menjadi kaki tangan penindas. Artikel ini mengutip kata-kata terkenal dari teolog hak asasi manusia Afrika Selatan Desmond Tutu: “Jika Anda tetap netral dalam situasi ketidakadilan, Anda telah memilih sisi penindas. Jika seekor gajah meletakkan kakinya di ekor tikus, dan Anda mengatakan Anda netral, tikus tidak akan menghargai netralitas Anda.”

Swiss selama Perang Dunia II adalah contohnya. Di Eropa di bawah pemerintahan Nazi, Swiss sebagai negara netral tidak hanya menolak menerima pengungsi Yahudi, tetapi juga menyita harta benda mereka [2]. Meskipun secara nominal adalah negara netral permanen, sebenarnya dengan tidak ikut campur dan tidak menghentikan kekerasan, mencari keamanan diri sendiri, sama dengan berdiri di sisi penindas. Setelah Perang Dunia II, Swiss dikritik oleh komunitas internasional karena membantu kejahatan, pejabat pemerintah secara terbuka meminta maaf kepada korban Holocaust [3], sudah cukup menunjukkan bahwa tidak ada “netralitas” yang tidak bersalah.

1.2 Tidak Menggunakan Kekuasaan Juga Merupakan Penyalahgunaan Kekuasaan

Ketika masih kecil menonton TV, saya selalu heran mengapa ada opsi “abstain” saat pemungutan suara, sampai kemudian saya mengerti bahwa suara “abstain” sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dengan suara lainnya, bahkan mengatakan lebih banyak. Ternyata, memilih untuk tidak menggunakan kekuasaan juga merupakan cara menggunakan kekuasaan.

Yo-Yo Ma pernah mengatakan sesuatu dalam upacara kelulusan yang sangat mengesankan saya: “To not use our power is to abuse it.” (Tidak menggunakan kekuasaan kita juga merupakan penyalahgunaan kekuasaan)

Lulus dari perguruan tinggi sudah berarti menginjak banyak orang di piramida sosial. Dalam situasi seperti ini, jika lulusan tidak menggunakan pengetahuan yang mereka pelajari, privilege (dari ijazah bahkan reputasi sekolah) untuk mengubah ketidakadilan sosial, untuk membantu mereka yang tidak memiliki privilege ini, itu sama dengan melebur ke dalam pihak penindas, menjadi kaki tangan ketidakadilan. Pilihan ini adalah pemborosan kekuasaan, inilah mengapa “egois yang halus” tidak dapat dipertahankan secara etis.

Posisi “netral” juga tidak dapat melindungi siapa pun dari pengaruh. Kembali ke contoh Perang Dunia II, ketika perang dimulai, Amerika Serikat mengamati dari jauh, mempertahankan posisi “netral”. Pada tahun 1934, Jaksa Agung Charles Warren pernah mengatakan “in time of peace, prepare for keeping out of war”. Warren dalam artikelnya menunjukkan bahwa “netral” tidak berarti bisa berdiam diri dan tidak peduli, sebaliknya, untuk melindungi posisi “netral” mereka, Amerika Serikat harus bernegosiasi dengan negara-negara yang berperang, melepaskan banyak kekuatan perdagangan luar negeri yang ada [4].

Singkatnya, ketika sarang hancur mana mungkin telur tetap utuh, mengandalkan posisi menguntungkan sendiri untuk tetap “netral”, tidak hanya secara moral tidak akan bertahan lama, tetapi juga akan membawa banyak pemborosan internal dalam praktik nyata.

1.3 Middle Ground Tidak Sama dengan Neutrality

Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, apakah harus berpihak pada satu sisi untuk dianggap masuk akal? Apakah salah jika saya tidak setuju dengan pandangan kedua sisi? - Anda tidak salah, sebagian besar perdebatan terjadi dalam spektrum, tidak mungkin dan tidak seharusnya semua orang hanya memiliki pilihan hitam atau putih.

Namun, memiliki posisi dan tidak peduli sama sekali adalah dua hal yang berbeda. Di sini saya ingin mengkritik praktik-praktik yang menggunakan bendera “netral” untuk menghindari diskusi, bahkan menekan suara-suara lain yang lebih berani. Bahkan “netral” juga perlu bertanggung jawab atas posisinya. Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah harus bisa stand up for your point, menanggung kewajiban pembelaan yang sesuai untuk pandangan Anda.

Sebaliknya, para sarjana ilmu sosial telah melakukan banyak pekerjaan, dari menulis buku hingga mengajar, dari ceramah publik hingga bekerja sama dengan LSM, tujuannya adalah berharap lebih banyak orang dapat melihat kompleksitas pemikiran, multi-aspek masyarakat, hanya ketika orang dapat menjelaskan keabuan mereka dengan bahasa yang jelas, baru dapat mendorong komunikasi antar manusia, mengurangi prasangka.

Meskipun saya skeptis terhadap “netral” yang dibahas di atas, saya pikir middle ground adalah konsep yang sangat layak dipromosikan. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris yang disebut “meet in the middle ground” yang saya rasa sangat tepat: kita tidak bisa memaksa orang untuk segera meninggalkan standpoint mereka, tetapi jika kita bisa meminta mereka untuk sementara melangkah keluar sedikit, mencapai area tengah, saling mendengarkan suara dari sudut pandang lain, melihat posisi orang lain, itu sudah merupakan kemajuan besar. Meskipun posisi peserta saat ini belum berubah, setidaknya dalam pertemuan seperti ini berulang kali, mereka mungkin akan mulai memahami mengapa ada orang yang tidak setuju dengan mereka, mengapa mereka memiliki posisi mereka hari ini. Membangun middle ground seperti ini adalah awal untuk menghindari pemikiran tertutup, dan menghindari pemikiran tertutup adalah dasar untuk mencegah pemikiran ekstrem.

Singkatnya, saya mengkritik “netral” bukan untuk mendorong semua orang ke dua kutub. Dalam menghadapi diskusi, “netral” sebagai posisi sering membawa sikap menghindar yang negatif, sedangkan posisi yang tidak memihak (impartial) pertama-tama adalah yang dapat secara aktif bersuara, menghadapi pertempuran secara positif. Kedua, fungsi impartial mediator juga bukan untuk menghindari masalah / mendamaikan, tetapi untuk membawa kedua belah pihak yang berdebat ke middle ground, menyediakan saluran komunikasi yang efektif dan ruang yang aman.

Sebelum mengakhiri bagian ini, terakhir saya merekomendasikan channel YouTube Jubilee, mereka telah membuat serangkaian video middle ground, yang membawa orang-orang dari dua titik ekstrem ke dalam satu ruangan untuk mendiskusikan topik mereka. Dalam video-video ini kita akan melihat beberapa orang menolak untuk mendengarkan pandangan pihak lain, kita juga akan melihat beberapa orang mencoba memahami, berempati dengan posisi pihak lain, terlepas dari bagaimana reaksi setiap individu, jenis program seperti ini sangat edukatif bagi peserta dan penonton. Channel ini juga membuat seri yang disebut spectrum, yang juga sangat menarik, sangat membantu untuk mengubah prasangka sosial, sangat direkomendasikan.

2. Mitos Objektivitas

Setelah membahas “netral”, mari kita bicarakan masalah “objektif” dan “rasional” yang lebih sticky.

Pertama-tama perlu diperjelas bahwa “objektif” dan “rasional” adalah dua konsep yang berbeda.

Dalam bahasa Mandarin saat ini, “objektif” umumnya sesuai dengan “objectivity” dalam bahasa Inggris, yang merupakan lawan dari “subjektif” (subjectivity). Maknanya secara kasar dapat ditelusuri ke materialisme, atau (dalam konteks yang lebih populer) Marxisme materialisme yang telah dilokalisasi. Meskipun secara filosofis “objectivity” mengacu pada sesuatu yang ada independen dari kehendak subjektif individu (subjectivity), tetapi ketika digunakan dalam kehidupan sehari-hari / wacana media, “objektif” sering lebih dekat dengan arti “netral”, menyiratkan bahwa informasi tertentu tidak terpengaruh oleh faktor pribadi.

Sedangkan “rasional” umumnya sesuai dengan “reason” atau “rationality” dalam bahasa Inggris, maknanya banyak mewarisi dari tradisi rasional di bawah Pencerahan.

Mengenai ruang lingkup makna kedua kata ini, bagian ini pertama-tama membahas keterbatasan “objektif” dan masalah yang ditimbulkannya. Refleksi tentang tradisi “rasional” akan dianalisis di bagian berikutnya.

2.1 Apakah “Objektif” Absolut Benar-benar Ada?

Diskusi tentang objektivitas dapat ditelusuri kembali ke zaman Plato, dan juga telah menjadi topik klasik yang sering dibahas dalam filsafat Barat modern. Untuk menghindari terjebak terlalu dalam ke dalam eksplorasi filosofis dan kehilangan tujuan artikel ini (kita membahas bagaimana menangani dan menerima informasi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menghindari kekacauan logika saat menulis), kucing besar di sini menggunakan video TED yang lebih mudah dipahami untuk memulai: The Objectivity Illusion by Lee Ross. (https://youtu.be/mCBRB985bjo)

Dalam ceramahnya, psikolog Lee Ross mengutip kata-kata terkenal Einstein: “Realitas adalah ilusi, meskipun ilusi yang sangat stabil.” Dengan kata lain, hal-hal yang kita anggap nyata, sebenarnya adalah produk dari mind work. Lebih jauh lagi, kita sering memberi label “nyata” pada sesuatu melalui konsistensinya (consistency), jika orang-orang di sekitar kita juga mengakui konsistensi ini, maka “kenyataan” hal tersebut mendapat pengakuan, sebaliknya akan menimbulkan kontroversi.

Ross kemudian menunjukkan bahwa definisi “nyata” seperti ini mungkin tidak akan menghadapi masalah besar di dunia materi, tetapi ketika membahas masalah sosial yang kompleks sering akan menghadapi masalah. Untuk ini, dia mencantumkan tiga “ilusi objektif” dan konsekuensinya:

-

Orang percaya bahwa kognisi mereka (serta keyakinan, perasaan, preferensi, selera, nilai-nilai, dll.) adalah nyata, karena itu orang rasional lainnya juga akan mengakuinya;

-

Optimisme terhadap kognisi diri sendiri membuat kita percaya bahwa meyakinkan mereka yang tidak menerima kognisi kita adalah mudah;

-

Terhadap mereka yang tidak bisa kita yakinkan, atau yang tidak setuju dengan kognisi kita, kita mudah membentuk evaluasi negatif (misalnya menganggap mereka tidak rasional, tidak masuk akal, dibutakan oleh prasangka).

Ketiga masalah ini sebenarnya mudah dipahami secara logika, yang sulit adalah: ketika kita berada dalam diskusi, dan memiliki rasa identifikasi yang kuat dengan posisi kita sendiri, bagaimana kita menghindari jatuh ke dalam objectivity illusion ini?

Kunci untuk menyelesaikan “ilusi objektivitas” terletak pada C, yaitu mereka yang tidak menerima kognisi kita, tidak boleh diberi label negatif - yang tidak disebutkan Ross dalam video adalah, dibandingkan label negatif yang lebih tersembunyi namun lebih patut diwaspadai, adalah posisi elit, yaitu semacam merendahkan yang condescending, yaitu menganggap mereka yang tidak setuju dengan kognisi kita adalah tidak berpendidikan, berkualitas rendah, terbelakang, yang perlu kita didik untuk berubah.

Sikap ini di satu sisi akan membuat pihak lain merasa menolak, di sisi lain akan membuat pihak kita membentuk pemikiran tertutup, menolak informasi dari sisi lain. Sebelumnya telah disebutkan bahwa berbagi informasi, bertukar pandangan semuanya bermanfaat untuk mendorong pembentukan middle ground, tetapi itu tidak boleh ditempatkan dalam konteks wacana kekuasaan yang tidak seimbang.

Di era internet, banyak diskusi akhirnya berubah menjadi perang kata-kata, ini adalah fenomena yang tak terhindarkan yang disebabkan oleh konstitusi cyborg internet, tetapi ini tidak menghalangi beberapa sudut internet menjadi platform untuk dialog kedua belah pihak yang berdebat. Jika, kita benar-benar ingin membangun dialog, maka kita tidak boleh langsung menyerang pihak lain “sudah tahun 2012 masih…”, tetapi harus memulai diskusi, “Dari mana informasi Anda berasal?” “Informasi yang saya kumpulkan di sini mengungkapkan lebih banyak / konten yang berbeda, bagaimana pendapat Anda?” “Mengapa Anda mempercayai sumber informasi ini dan tidak percaya yang itu?” “Saya bisa menjelaskan mengapa saya pikir sumber informasi ini lebih dapat diandalkan”…

Singkatnya, keraguan terhadap “objektif” di atas mengingatkan kita, ketika seseorang / media menggunakan “objektif dan nyata” untuk membanggakan diri, informasi yang mereka sampaikan tidak hanya “saya tidak membawa barang pribadi, jadi Anda bisa sepenuhnya percaya pada saya”, tetapi “saya menganggap saya tidak terpengaruh oleh faksi lain, ini adalah narasi dan interpretasi saya tentang hal ini, dan saya pikir saya benar, jadi Anda harus percaya pada saya.” Oleh karena itu, retorika “objektif” seperti ini tidak berarti bahwa orang / media itu sendiri transparan dan tidak berwarna. Sebaliknya, justru membanggakan “objektif” seperti ini lebih mudah membuat orang memberikan otoritas tertentu kepada sumber informasi, sehingga mengabaikan sumber informasi lain yang berbeda.

Dalam sebuah artikel berjudul “Tentang Masalah Objektivitas”, filsuf Alfred H. Jones membuat perbandingan yang sangat tepat ketika memperkenalkan realisme baru: memotong sepotong dari kain, perbedaan antara realitas dan penampilan, seperti potongan kain yang dipotong dan kain yang tersisa; bagian yang dipotong berguna, disebut “realitas”; sisanya yang tidak berguna, disebut “penampilan”.

Oleh karena itu, masalah mendalam yang dibawa oleh ledakan informasi bukanlah rumor atau apa yang disebut fake news, tetapi informasi parsial yang telah dipotong sering dianggap sebagai “realitas” untuk menekan informasi yang tersisa. Dalam beberapa masyarakat di mana media dan wacana kekuasaan terkait erat, ketika wacana otoritatif menggunakan penilaian nilai seperti “objektif”, “rasional” untuk membangun otoritas bagi diri mereka sendiri, sebenarnya juga mendorong sumber informasi lain, suara lain keluar dari pandangan publik, pembaca harus sangat memperhatikan fenomena seperti ini.

Dan ketika kita mengkritik pandangan tertentu dalam tulisan kita, menggunakan apakah “objektif” sebagai standar pengukuran juga memiliki efek yang terbatas, daripada mendiskusikan apakah pandangan tertentu “independen dari emosi subjektif”, lebih baik menunjukkan asumsi di baliknya dan premis di mana argumennya berdiri, lalu menganalisisnya.

Mengenai diskusi filosofis tentang objektivitas, kita juga bisa membedakan antara perception dan conception. Ini adalah sepasang konsep yang sering digunakan dalam psikologi / filsafat. Secara sederhana, yang pertama mengacu pada persepsi, perasaan tubuh kita terhadap sesuatu; yang kedua berakar sama dengan kata “concept”, mengacu pada pembentukan konsep tentang sesuatu dalam kesadaran kita. Setelah membedakan kedua jenis persepsi ini, kita dapat berbicara lebih akurat tentang “kenyataan”.

2.2 Mitos “Emosi”

Setelah membahas keterbatasan konsep “objektivitas”, mari kita lihat bagaimana prasangka masyarakat terhadap “emosi” dan menjadikan “ketenangan” sebagai kebajikan telah mempengaruhi diskusi dalam masyarakat.

Mitos 1. Emosi adalah hal yang memalukan

Rasa malu sosial berasal dari ketakutan sistematis.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemerintah takut akan emosi publik, dan kita sebagai orang biasa juga sering merasakan tekanan dari stigma sosial terhadap emosi: menangis di tempat umum itu memalukan, bertengkar dengan suara keras itu memalukan, orang dengan fluktuasi emosi yang besar itu menyebalkan, oleh karena itu, orang yang berkualitas tinggi harus menyembunyikan emosinya dengan baik, jangan sampai terlihat oleh orang lain. Meskipun saya memang percaya bahwa manajemen emosi adalah keterampilan yang sangat penting, di sini saya ingin membahas masalah yang lebih mendasar: mengapa kita takut akan emosi?

Jawaban paling sederhana adalah: karena emosi itu menular.

Bagi otoritas, bahaya dari sifat menular ini adalah bahwa ia dapat diekspresikan sebagai opini publik (public demonstration), yang pada akhirnya mengancam posisi dan otoritas mereka.

Bagi individu, bahaya dari sifat menular ini adalah bahwa emosi orang lain dapat mempengaruhi tubuh kita - bahkan emosi yang kita hasilkan sendiri juga mendapat stigma, alasannya adalah emosi sangat menular, terkadang membuat orang kehilangan kemampuan berpikir. Meskipun penelitian ilmiah menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari kesadaran kita yang berada di bawah kendali kita sendiri, namun bagian kecil dari kendali itu membuat kita salah mengira bahwa kita in control atas diri kita sendiri, dan ketika emosi menyerang, orang akan jatuh ke dalam ketakutan akan kehilangan kendali. Ketakutan ini lebih merupakan kecemasan ketika ilusi in control hancur daripada reaksi fisiologis yang disebabkan oleh emosi.

Tapi apakah emosi benar-benar memalukan? Pertanyaan ini seharusnya tidak perlu banyak penjelasan, emosi sebagai fenomena fisiologis tentu saja tidak ada yang memalukan. Menurut penelitian seorang ilmuwan otak, emosi dalam tubuh biasanya hanya membutuhkan 90 detik dari saat dipicu hingga terurai, dan reaksi emosional selanjutnya didorong oleh pola pikir. Jadi orang tidak perlu merasa malu karena memiliki emosi, sikap kita terhadap emosi juga harus bekerja pada tingkat pola pikir selanjutnya.

Seperti yang disebutkan psikolog Brett Ford dalam sebuah artikel, memandang emosi sebagai sesuatu yang positif, alami, dan bermanfaat lebih baik bagi kesehatan mental dan fisik kita; menerima emosi dan membiarkannya terekspresikan secara alami dapat mengurangi beban psikologis dan membuat fluktuasi emosi teratasi dengan lebih halus. Oleh karena itu, ekspresi emosi itu sendiri tidak boleh distigmatisasi.

Lebih jauh lagi, informasi yang disampaikan oleh emosi berbeda dengan konten yang dapat diekspresikan oleh “rasionalitas”; yaitu, sebuah kalimat di koran yang berbunyi “tadi malam terjadi konflik militer di Suriah selatan, mengakibatkan 203 warga sipil tewas atau luka parah” mengarah pada pemikiran rasional manusia, sedangkan tangisan seorang anak yang selamat dari serangan mengarah pada empati manusia. Menganggap yang kedua tidak sepenting yang pertama adalah pemahaman yang terlalu sederhana dan sepihak tentang sifat manusia.

Mitos 2. Emosi pasti berarti keberpihakan, sedangkan ketenangan berarti netralitas

Kembali ke masalah topik publik dan emosi. Kita sering melihat kritik seperti ini di media mainstream: “menghasut emosi”, “membawa warna pribadi”; wacana mainstream juga sering menempelkan “emosional” sebagai kualitas negatif pada kelompok tertentu (seperti mahasiswa, perempuan), sementara “tenang”, “stabil” sering dipuji sebagai kebajikan. Logika di baliknya adalah bahwa mengekspresikan emosi berarti meninggalkan rasionalitas, sehingga menjadi sinonim dari kehilangan kendali dan kegilaan.

Untuk sementara mengabaikan keterbatasan “rasionalitas” dan “kendali” itu sendiri, bahaya dari nilai yang dibangun oleh logika ini adalah bahwa tangisan dan keluhan orang yang diperlakukan tidak adil dapat dengan mudah dibungkam oleh otoritas “tenang” yang berpakaian rapi, setiap cerita yang diberi label “emosional” langsung kehilangan semua nilainya.

Namun pada saat yang sama, kita juga melihat bahwa di media sosial, emosi adalah mata uang penyebaran yang sangat kuat. “Kemarahan massa” di Weibo adalah kekuatan penting bagi penyelesaian banyak masalah sosial. Justru karena emosi memiliki daya tular, dapat membangkitkan empati orang, daya sebarnya menjadi sangat tinggi, sehingga beberapa hal yang tidak adil dapat mendapat perhatian, dan informasi palsu dapat cepat terungkap. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, “emosi” tidak hanya tidak berarti keberpihakan, tetapi justru berarti pertanyaan dan tantangan terhadap suatu masalah.

Selain itu, dalam hubungan sosial yang tidak adil, agency (biasanya diterjemahkan sebagai “kemampuan bertindak” dalam bahasa Mandarin) dari pihak yang tertindas relatif terbatas, yang dalam proses komunikasi ditunjukkan dengan penindas memiliki hak untuk menggunakan dan menafsirkan wacana, sementara yang tertindas berada dalam keadaan kehilangan suara, tidak dapat secara akurat menggambarkan ketidakadilan yang mereka alami.

Pada saat seperti ini, emosi yang melampaui wacana rasional menjadi terobosan yang dapat digunakan oleh pihak kedua. Melampaui wacana kekuasaan yang ada, menggunakan tangisan dan teriakan yang hidup untuk membangkitkan kemanusiaan orang lain, ini bukan hanya “mencari sensasi” yang disengaja, tetapi merupakan tantangan dan dekonstruksi terhadap wacana yang ada. Dalam menangani penindasan struktural sosial (seperti ketidaksetaraan gender), ekspresi emosi dan penciptaan wacana perlu berjalan beriringan, ketika yang lemah menciptakan wacana mereka sendiri, menggunakannya untuk menantang sistem wacana yang tidak adil yang ada, barulah struktur kekuasaan dapat berubah.

Catatan penulis: Sampai di sini, pembaca yang tertarik dapat membaca cerita pendek “Pengemis” dalam kumpulan “Rumput Liar” karya Lu Xun. Selain artikel ini, Lu Xun dalam berbagai artikelnya sering menyebutkan pengemis, selalu menekankan bahwa mereka “tidak sedih” sehingga membuat orang kesal, malah memberi pengamat rasa superioritas “saya hanya berada di atas pemberi sedekah”. Psikologi yang halus ini sangat layak direnungkan: “meminta” pengemis adalah semacam permintaan emosi, dan orang-orang “rasional” biasanya memiliki kewaspadaan terhadap emosi mereka sendiri, oleh karena itu, permintaan langsung justru akan menimbulkan psikologi yang berlawanan, “mengetahui” niat peminta justru menjadi kesempatan untuk merasa baik. Tapi apakah “ketidaksedihan” pengemis benar-benar murni penipuan? Belum tentu.

Jika kita mencoba memahami cerita Xianglin Sao dengan teori wacana kekuasaan, sebenarnya sudah sangat jelas: pengemis itu sendiri mungkin memang memiliki cerita yang tidak beruntung, tetapi selain cerita itu, mereka tidak memiliki subjek yang dapat menjelaskan, mempertanyakan sumber ketidakberuntungan itu, apalagi memiliki posisi yang cukup untuk membuat suara mereka diperhatikan, satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah terus-menerus mengeluarkan emosi mereka, sampai cerita itu berbalik menelan mereka, menjadi keberadaan mereka sendiri, sampai pengulangan cerita ini membuat orang lain mati rasa dan membuat mereka sendiri mati rasa, akhirnya orang-orang yang tidak beruntung ini menjadi perwujudan dari ketidakberuntungan mereka sendiri.

Setelah melihat ini dengan jelas, ketika menghadapi permintaan emosional seperti ini, mungkin kita bisa berpikir sejenak sebelum merasa baik, mekanisme kekuasaan apa yang ada di balik ketidakberuntungan, apakah ada yang bisa kita lakukan.

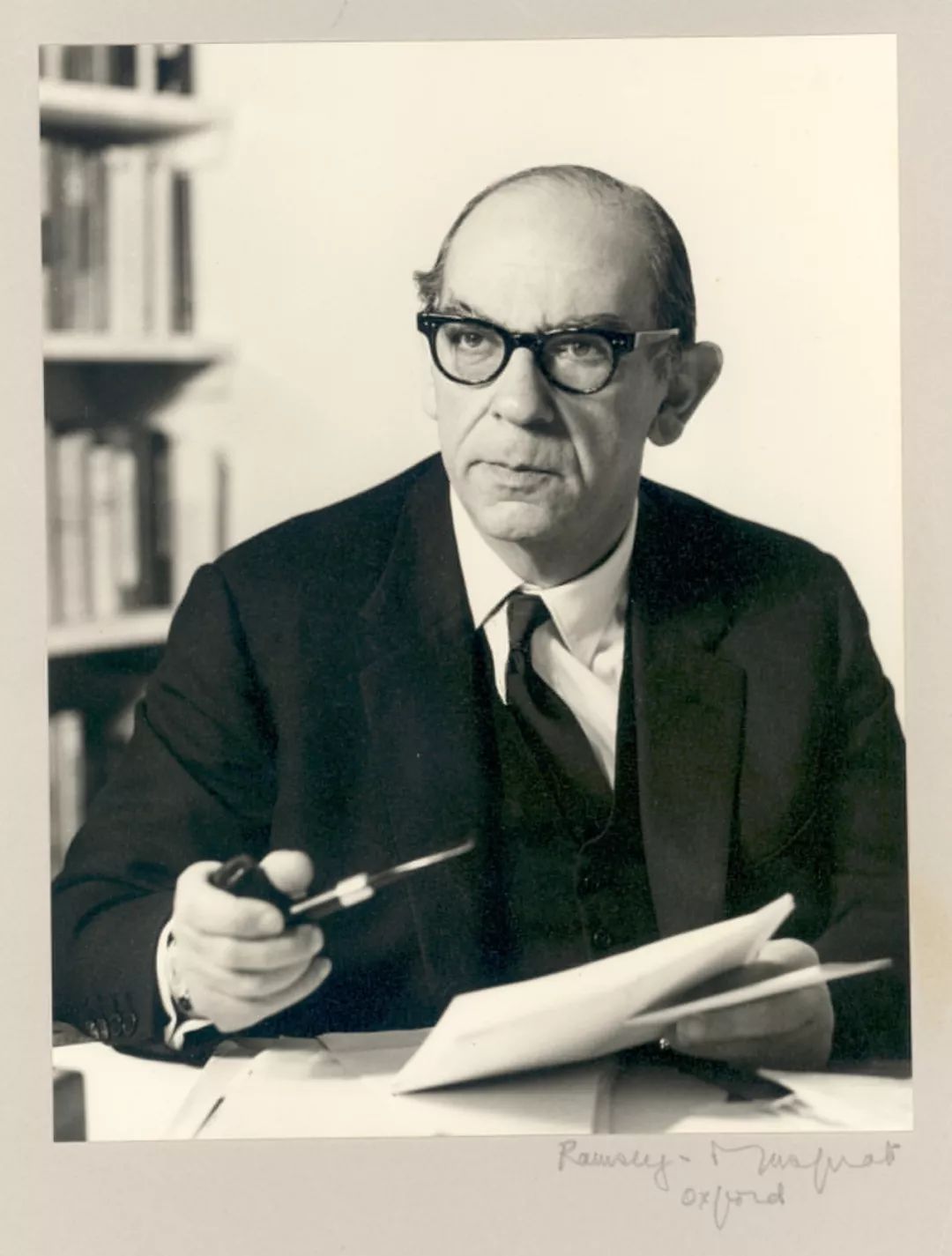

3. Refleksi terhadap Rasionalitas Pencerahan

Mengenai “rasionalitas”, selain kecenderungan elitisme dan masalah menyembunyikan ketidakadilan di bawah bendera “rasionalitas netral” yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada kritik yang lebih teoritis. Dalam buku “Tiga Kritikus Pencerahan”, Isaiah Berlin membahas kritik tiga filsuf terhadap Gerakan Pencerahan. Dalam menganalisis Hamann, dia terutama menyebutkan refleksi dan kritik filsuf ini terhadap konsep “rasionalitas ilmiah” dan nilai-nilai yang ditimbulkannya, yang kebetulan dapat memberikan wawasan untuk diskusi kita tentang “rasionalitas”.

Berlin menunjukkan bahwa rasionalisme Pencerahan memiliki tiga teori dasar:

-

Kepercayaan pada reason, yaitu percaya pada hukum logika, dan percaya bahwa hukum dapat diuji dan diverifikasi (demonstration and verification);

-

Percaya pada keberadaan human nature dan pencarian universal manusia;

-

Percaya bahwa sifat manusia dapat sepenuhnya direalisasikan melalui rasionalitas, yaitu: melalui analisis dan eksperimen critical intellect, serta sistem teori tunggal, semua masalah dapat dijawab.

Jelas, rasionalisme semacam ini memiliki masalah: menganggap bahwa hukum rasional harus berlaku di mana saja, dalam situasi apa pun. Kritik ini terutama layak diperhatikan di bidang ilmu humaniora, menghadapi era postmodern, banyak masalah yang kita hadapi bersifat discursive, membutuhkan pemahaman dan narasi berulang dari banyak jalur yang berbeda, dan hasil akhirnya jarang berupa unit yang bersih, tetapi merupakan jaring yang rumit.

Percaya bahwa “rasionalitas” dapat sepenuhnya menggantikan kepercayaan, percaya bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan dengan hukum dan aturan, pola pikir ini membuat orang menghindari banyak faktor kebetulan dan keacakan dalam masyarakat manusia / alam. Penghindaran arbitrariness ini sebenarnya juga dapat menyebabkan orang terjebak dalam pemikiran tertutup, menganggap bahwa hal-hal yang melampaui pemahaman rasional pasti bermasalah, atau menganggap bahwa hal-hal yang tidak dapat sepenuhnya diinduksi secara rasional tidak memiliki makna. Pada saat yang sama, karena proses rasionalisasi adalah proses teoretisasi, ia sering disertai dengan abstraksi dan kategorisasi, dan kategorisasi berarti menyederhanakan spektrum menjadi beberapa bagian, membuat masalah atau orang yang berada di antara kategori tidak memiliki tempat, contoh tipikal dapat dilihat dalam diskusi politik gender saat ini.

Mengenai kritik Hamann terhadap Pencerahan, masih banyak diskusi filosofis yang sangat menarik, karena keterbatasan ruang kucing besar tidak akan membahasnya di sini, teman-teman yang tertarik dengan bagian ini dapat membaca lebih lanjut artikel anti-pencerahan Berlin lainnya, serta karya-karya postmodern dan pasca-strukturalisme.

Singkatnya, tujuan blog ini bukan untuk menyangkal kebutuhan akan konsep-konsep ini dan pentingnya pemikiran independen, tetapi berharap dengan menyebutkan masalah-masalah yang mungkin ada di balik konsep-konsep ini dan poin-poin kecil yang layak dipikirkan, dapat memberikan beberapa wawasan bagi Anda ketika menetapkan posisi penulisan. Setelah mengatakan begitu banyak, yang ingin saya katakan sebenarnya adalah satu kalimat: diskusi yang netral sering kali hanya menggaruk di luar sepatu, jangan takut akan prasangka dan emosi, ketulusan dan kecermatan terkadang lebih berguna; mengetahui batas rasionalitas dan keberadaan serta makna emosi, kemudian memanfaatkannya dengan baik, dengan cara ini baru bisa mendorong pendalaman pandangan.

Menempatkan posisi dalam konteks untuk analisis dan pemahaman, memahami bahwa prasangka dan ketulusan sama berharganya dan selalu mengikuti seperti bayangan. Berlin terhadap Hamann adalah contoh yang sangat baik: His attacks upon it are more uncompromising, and in some respect sharper and more revealing of its shortcomings, than those of later critics. He is deeply biased, prejudiced, one-sided; profoundly sincere, serious, original; and the true founder of a polemical anti-rationalist tradition which in the course of time has done much, for good and (mostly) ill, to shape the thought and art and feeling of the West. (Berlin 318)

4. Kesimpulan

Blog ini telah tertunda terlalu lama, bahkan berencana untuk memecahnya menjadi tiga posting, tetapi demi kelengkapan diskusi, dan juga untuk menghindari tragedi menggali lubang tanpa mengisinya lagi, tetap dipertahankan dalam satu artikel panjang ini. Kucing besar sebenarnya ingin membahas lagi tentang “membagi dua” dan “dialektika dengan karakteristik xx”, tetapi setelah menulis tiga bagian ini menemukan bahwa sebagian besar prinsip sudah dibahas sekali, satu-satunya yang belum disebutkan adalah kritik dan refleksi terhadap dialektika Hegel, pembaca yang tertarik dengan ini dapat melakukan penelitian sendiri, bagaimanapun kucing besar bukan blogger filosofi, jadi tidak akan sok tahu. Adapun dialektika yang telah dinasionalisasi oleh negara tertentu, sikap dasar kucing besar sama dengan sikapnya terhadap apa yang disebut posisi “objektif” media dan seruan “rasionalitas” yang dibahas sebelumnya, analisis detailnya saya serahkan kepada Anda untuk dipikirkan sendiri.

Akhirnya, menggunakan kalimat yang saya temukan di fortune cookie minggu lalu sebagai penutup seluruh artikel:

A good argument ends not with victory, but progress.

Makna perdebatan bukan untuk menang, tetapi untuk maju. /

-

[1] https://www.huffpost.com/entry/why-neutrality-is-just-as-harmful-as-prejudice_b_10546240

-

[2] https://www.nytimes.com/1997/01/26/weekinreview/the-not-so-neutrals-of-world-war-ii.html

-

[3] https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/nazis/readings/sinister.html

-

[4] https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1934-04-01/troubles-neutral